Los protagonistas de esta historia de amor mitad vivida por ellos y mitad imaginada por mí, no se dieron cuenta de una curiosa coincidencia: ambos portaban nombres de arcángeles. Gabriel había recibido el suyo, anotado a mano en un papel entre los paños que cubrían su cuerpecito, cuando la madre lo depositó en el torno, con fecha 6 de abril de 1809. A Rafaela, hija de esclavos domésticos, su nombre le había sonado al oído por primera vez en la pila bautismal, desde la voz de la madrina amorosa que le otorgó la condición de persona libre y consagró su atención al cultivo de los muchos dones que la preciosa niña trajo al mundo, sobre todo el de la música.

(Trato de reconstruir uno de esos episodios de la vida que no se registran en las cronologías). Gabriel se puso de punta en blanco. Encima de una mesa, a salvo de los azares del camino recorrido desde la puerta de su morada en Matanzas, resplandecía la peineta carey con incrustaciones de plata que sus manos habían creado por encargo de una dama habanera, de cuyo amor por las artes había tenido noticia más de una vez. «Quién sabe si esta será la última peineta que salga de mis manos», pensaba. La moda estaba cambiando y, de todos modos, su deseo más ferviente se inclinaba hacia las letras. Alguna platería habanera se había interesado por su fino cultivo de la orfebrería. Quizá era el momento de probar suerte y –de paso– moverse en algunos

círculos donde su poesía comenzaba a recibir elogios y su vocación literaria podría florecer por el camino de la ilustración. Besó a la anciana tía paterna bajo cuyo amparo había crecido, y se abrió paso por la sombrita en pleno sol de la tarde, dispuesto a formalizar, a la hora prevista, la entrega del precioso pedido.

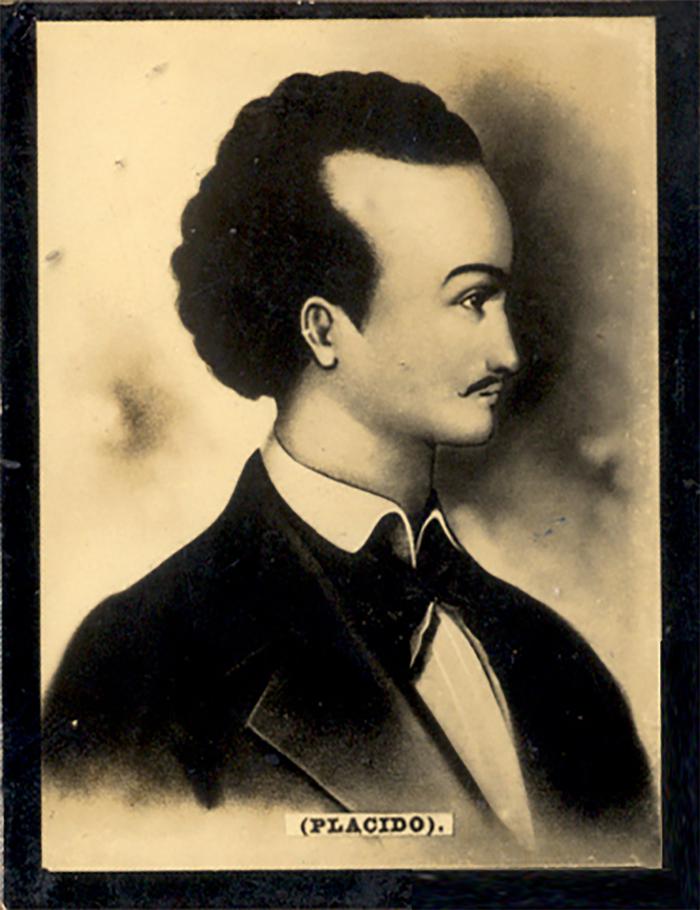

(Continúo). Los transeúntes volvían la cabeza tratando de explicarse a aquel muchacho como petrificado, que apretaba contra su pecho un pequeño envoltorio delante del portón de una casa de familia donde no estaba abierta la típica «ventana de piso a techo» como para develar el misterio de una música de arpa que se filtraba desde el interior. Plácido (este era ya el nombre con que el joven poeta y cotizado artífice de preciosas peinetas se había rebautizado) suspiró a gusto antes de llamar a la puerta, tan pronto llegó a su final la pieza que con semejante placer había escuchado. Ya en el zaguán, acertó a descubrir la identidad de la arpista. Su atención hacia cualquier otra cosa, persona o suceso, se hizo añicos («negra bonita de ojos de estrella», bien pudo pensar).

Estudiosos de la vida del poeta coinciden en resaltar, más allá de la belleza física de Rafaela, su altísima espiritualidad e ilustración; de ahí la conmovedora entrega de ambos a un amor trenzado entre pensamientos que iban quedando presos en las hendiduras del carey o echaban a volar desde las cuerdas de un arpa que había sobrevivido al salitre del océano para llegar intacta a los muelles de nuestra ciudad, dispuesta a bendecir a los amantes.

Poco más de un año transcurrió entre 1831 (momento aproximado de su primer encuentro) y febrero de 1833, cuando la epidemia del cólera en La Habana contó a la joven entre sus víctimas mortales. Llegado, en 1844, el infortunio que puso fin a la vida de Gabriel de la Concepción Valdés, el poeta declara en una esquela que deja en manos de su esposa: «mis últimos votos son por la paz y felicidad de Cuba (…) mis postreros pensamientos se han partido con igualdad entre mi madre, Rafaela y Gila».

Un arpegio finísimo, comparable al calado de la más inspirada peineta, comenzó a resonar en su oído, pasó a su memoria y estuvo acompañándole mientras sobrevolaba el Pan de Matanzas rumbo a la Gloria. Suspiró a gusto. Portaba nombre de arcángel.

COMENTAR

pjmelián dijo:

1

3 de abril de 2019

12:03:00

r. pérez nápoles dijo:

2

3 de abril de 2019

12:22:03

María Josefa Rivera dijo:

3

3 de abril de 2019

14:42:25

Responder comentario