|

|

|

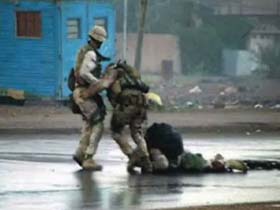

Afganistán Los agresores no pueden cantar victoria ARNALDO MUSA Siete años después del inicio de la invasión liderada por Estados Unidos contra Afganistán, la jefatura militar agresora hace público su convencimiento de que la guerra no solucionará el problema creado por los ocupantes, y admite que el mejor camino es la ayuda al pueblo afgano para reconstruir lo que ha estado destruyendo sistemáticamente.

Leído de otro modo: las recientes acciones rebeldes son un mentís a los cantos de victoria del presidente norteamericano, George W. Bush, en la llamada guerra global contra el terror, en la que se embarcó tras los atentados del 11 de septiembre del 2001. Pero no hay nada nuevo bajo el cielo luego de haber derrocado al régimen talibán, que la propia Casa Blanca aupó como un paso para tratar de controlar la región. Se habla de la retirada paulatina de tropas de Iraq y el envío de esas fuerzas al territorio afgano, algo que ya han estado haciendo sobre la base de lo que afirman es una nueva estrategia, pero que no es tal. Y es porque a la táctica de tierra arrasada, con los graves daños a la población civil y la débil infraestructura, se reitera que la prioridad en la guerra contra el terrorismo pasa por la eliminación de las bases insurgentes en la frontera afgano-paquistaní, con o sin consentimiento de Islamabad. Según el diario The New York Times, Bush autorizó en julio pasado a su ejército y servicios secretos a lanzar ataques contra la insurgencia en suelo de Paquistán, sin pedir permiso a las autoridades de ese país. La indiscriminada matanza de civiles ha hecho crecer aún más el rechazo a los agresores y la indignación popular, a un punto tal que el gobierno que EE.UU. impuso en Kabul se vio obligado a protestar por la chapucería criminal, luego de haber pedido a sus protectores el despliegue de más efectivos en sitios donde el talibán se ha mostrado más activo. LECCIÓN SIN APRENDER Ocasionalmente, los medios manejados por Occidente citan las bajas ocupantes, pero, en realidad, es ahora que trascienden cifras que reflejan en parte el daño que la resistencia ha ocasionado a los invasores. La reacción de los aspirantes a la presidencia de EE.UU. coinciden en hablar un lenguaje duro y llaman a enviar tropas del vecino Iraq a Afganistán, el campo de batalla que consideran adecuado. Nadie pregunta por qué más de 72 000 soldados estadounidenses, sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y otros siguen allí. El poder destructivo de las armas quiere hacer olvidar que los invasores extranjeros nada tienen que hacer en suelo afgano, luego de haber utilizado la política de dividir para vencer y las pingües ganancias de un narcotráfico que implanta anualmente récord de producción. Gran Bretaña vuelve a ser el principal sostén del Pentágono en sus aventuras bélicas. Londres quiere hacer olvidar que el imperio británico sufrió desastrosas pérdidas cuando invadió en el siglo XIX a Afganistán y erigió un régimen títere en Kabul, al igual que Washington. Bush ignoró ese y otros hechos, así como siglos de experiencia, mientras las propias fuerzas norteamericanas, como las británicas, enseñan a cientos de miles de jóvenes a matar con eficacia, cuestión que se revierte contra ellos. El ejército de Estados Unidos, por ejemplo, suministró el entrenamiento a Timothy McVeigh, condenado y ejecutado por su papel en la explosión de Oklahoma (antes de los atentados del 11 de septiembre del 2001). Ese terrorista, como aquellos que le acompañaron, no necesitaron de Afganistán, ni tampoco quienes volaron la estación de trenes de Madrid, o los que atacaron el subterráneo de Londres. El periodista William Pfaff cita a Roy Steward, jefe de la Fundación Montaña Turquesa, en Kabul, cuando dice que Washington y sus aliados occidentales deben aceptar que no tienen el poder, el conocimiento y la legitimidad para cambiar esas sociedades. Pero la ambición de apoderarse de las riquezas ajenas y de controlar los caminos que conduzcan a ellas, hace que Estados Unidos trate de imponer en esa nación centroasiática lo que llama sus valores, con el uso de bombarderos B-52, tanques y fusiles, incrementados a los siete años de comenzada la invasión. |

Las

acciones rebeldes contra los ocupantes se incrementan cada día en el

país.

Las

acciones rebeldes contra los ocupantes se incrementan cada día en el

país.