|

|

|

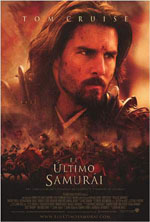

El último samurái ROLANDO PÉREZ BETANCOURT

Costosa y promocionada superproducción, que desde un principio no escondió su objetivo (frustrado) de arrasar con los premios Oscar, El último samurái es de esos filmes a los que no les faltan buenos momentos dramáticos y visuales, pero que puestos en una balanza pierden la partida porque tratan de suplir con la demasía, lo que el equilibrio artístico debe convertir en trascendente. Una grandilocuencia narrativa que ya se ha venido haciendo común en la obra de Zwick, conocido fundamentalmente por Tiempos de gloria y Leyenda de pasión y a quien unos cuantos le han señalado que lo suyo no es contar historias, sino procurar ser lo más espectacular posible y deslumbrar con sus estudiados movimientos de cámara. Lo anterior no quiere decir que la trama de El último samurái sea algo desdeñable, aunque sí bastante predecible, pues los que conocen el premiado Danzando con lobos, de Kevin Costner, descubrirán que el guionista John Logan (Gladiador, La máquina del tiempo) se recuesta en aquella épica del Oeste y en buena medida la acomoda en el Japón decimonónico. El resultado: un guión laxo y con una historia de amor que, por suerte para el pudor de los espectadores, una mano lúcida disuelve al final de la trama. En la película de Costner eran los valores de la cultura india al borde de la desaparición bajo la mano "civilizadora" de los blancos. Aquí aparece la misma mano ejecutante, pero las víctimas son los masacrados samuráis que, aunque no eran santos, deben enfrentar con el acero de sus espadas la revolución técnica del plomo y la pólvora. Y en el centro del conflicto, un hombre que arrasado por las furias irracionales de su tiempo, encuentra en la cultura enemiga una escala de valores más acorde con sus ideales de existencia. Por supuesto que el hombre es un norteamericano, en esta ocasión Tom Cruise como el capitán Nathan Algren, un militar de honor perdido tras participar en el exterminio de indios que llevó a cabo su ejército. Alcohol y evasión para él. Pero la idealización del héroe, tan cara a Hollywood, vendrá en su ayuda. Nathan —excelente tirador, claro— será enviado al Japón de 1870, durante la restauración Meiji, como asesor del Emperador. Su misión será ayudar a modernizar el ejército y luchar contra los señores de la guerra en aras de un país moderno y unificado. Dos horas y treinta minutos de una épica exótica con pretensiones, pero realizada con los ojos puestos en eso que los estudios de mercado llaman "el gran público". Y con un Tom Cruise resbaladizo y sin encontrar los tonos convenientes en los comienzos para hacer verosímil a su torturado y alcohólico personaje, aunque más tarde convincente como un as de la espada. No hay que negarlo: se pasa bien si no se es exigente (¡ese guerrero japonés hablando perfecto inglés en una zona intrincada!), pero si bien es cierto que el director y el actor principal se cansaron de repetir que Akira Kurosawa había sido la fuente de inspiración para realizar el filme, queda claro que la espada del gran samurái solo se percibe en las bien filmadas escenas de combate. Porque en lo otro, falta filo. |

Exhibida

en el cine, y desde el jueves pasado estreno nacional en las salas de

video, El último samurái, de Edward Zwick, viene a confirmar

que aunque en ocasiones Hollywood pretenda vestirse de seria

trascendencia, al final la sombra de "lo mismo" tiende a delatarlo.

Exhibida

en el cine, y desde el jueves pasado estreno nacional en las salas de

video, El último samurái, de Edward Zwick, viene a confirmar

que aunque en ocasiones Hollywood pretenda vestirse de seria

trascendencia, al final la sombra de "lo mismo" tiende a delatarlo.