De política no sabía, ni de gobiernos. Si de eso dependía la triste realidad de sus días de niño pobre, conquistador de las calles de Bayamo antes que el sol, para buscarse el sustento como fuera en tres trabajos distintos, entonces no debían ser nada bueno.

Rafael Corrales Urquiza no tuvo un mínimo asomo de conciencia sobre política, gobiernos y resistencias, sino hasta los diez años, cuando por salir de casa se iba adonde aquellos hombres llamados ortodoxos, a sentarse en el banco largo –de esos de los funerales– a escuchar y debatir la media hora radial de Chibás.

Lo más que oyó hablar en el hogar fue una expresión del papá, francamente molesto, cuando un vecino irrumpió para decirles, un 10 de marzo, que «el poderoso tomó el poder, Batista dio un golpe militar».

«Recuerdo que el viejo ripostó: ¡Ahora sí se jodió Cuba!». No más.

Sus días siguieron por la supervivencia, incluso cuando se fue al ranchito de Luis, amigo de la familia, en la salida de Bayamo rumbo a Holguín, a ayudarlo en el conuco y a vender carbón por la ciudad.

Allí estaba cepillando un caballo, entre la casa y la carretera, el 26 de julio de 1953 sobre las diez de la mañana. No estaban ni Luis ni la mujer en el momento en que cuatro guardias raros les silvaron desde la cerca. Trece años es poca edad para una decisión tan grande.

«Después del amanecer, mientras vendía carbón en la carreta, había oído los comentarios. Unos decían que si los guardias se fajaron entre ellos; otros que un grupo atacó el cuartel vestido de militares.

«Con ese recuerdo en la cabeza volví a mirar a los hombres. Iban sin el sombrero típico de la guardia rural; zapatos distintos, no las botas, y los cuatro con las mangas dobladas, que después supe era una marca entre ellos, para reconocerse.

«Estos fueron los tipos, me dije, y por un impulso raro, decidí ayudarlos. Les indiqué el hueco de la cerca, para que entraran por donde no estaba el perro; pero entendieron mal y subieron al camino.

«Yo había visto los jeeps y el correcorre. Supuse el peligro tremendo y me apuré a socorrerlos. Me pidieron agua, luego café, que si podía conseguir algunas ropas, algo imposible para un pobre como yo. El que hablaba era bien alto, delgado, de espejuelos, traía una pistola y mostraba una decencia y una calma admirables.

«Algunos curiosos empezaron a agruparse relativamente cerca, mirándonos, y entendí que de allí saldría la delación. Cuando les advertí, me dijeron si podía sacarlos. Claro, contesté, pero debo volver rápido. Y salí a correr para que me siguieran. Los adentré por un trillo hacia un marabuzal y casi les rogué que amanecieran allí.

«Diez minutos después de volver, llegó en un jeep el terrible sargento Capote. Me estrujó e insultó como quiso, preguntando por el grupito que ayudé; pero yo, que había previsto ese momento, le insistí en que solo había visto y hablado con cuatro militares, de ellos mismos.

«Cobarde, me puso de carnada a registrar el rancho, el campito de yuca, los corrales, sin parar de insultarme. Al rato vino un cabo por lo mismo, y al tener igual respuesta, se fue con una frase de sospecha: “No te hagas el bobito”.

«Al otro día habían partido. La noticia de los cuatro asesinados que tiraron, cerca de Santa María, donde los escondí, me estrujó el corazón al creer que fueran ellos, y pasé con pesar esos días».

Cuatro años después, Rafael integraba una célula clandestina, y al siguiente, se incorporó a la Sierra, bajo el mando sucesivo de Camilo, el Che, Ramiro, Guillermo y Almeida. En su modestia, pocos de ellos conocieron el pasaje, ni él preguntó siquiera por aquellos que salvó.

Ya teniente coronel de las FAR, un día de 1993, hojeando un libro, vio en la foto el hombre alto, delgado, de espejuelos, que ayudó siendo un vejigo. Había oído de sus jefes grandes elogios a las cualidades de aquel muchacho, que también vino en el Granma.

«Pasé un buen rato sentado, asimilando aquello, pero sobre todo agradeciendo al azar la oportunidad de haber salvado a Antonio Ñico López, de una muerte todavía más temprana que aquella que encontró poco después de Alegría de Pío».

LA NUEVA FAMILIA

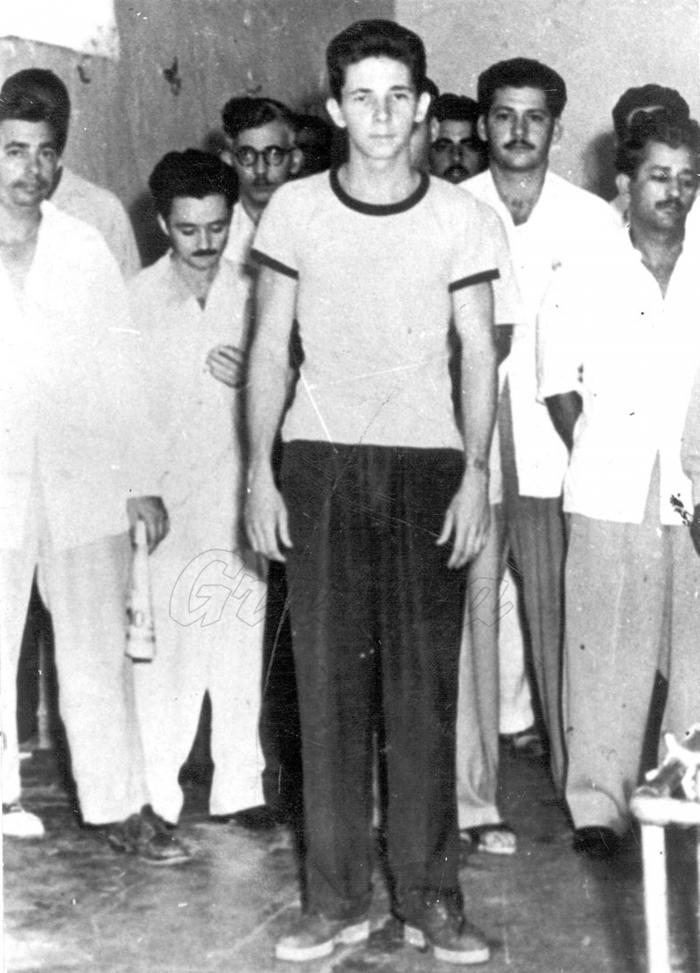

Semanas después del ataque al cuartel Moncada, un hombre blanco, de poco más de 20 años, pelo algo descuidado y guayabera pasada de talla, toca la puerta de la casa ubicada en la calle San Fermín, No. 409, entre Corona y Mejorana, en Santiago de Cuba. Apenas abren la puerta, saluda: «Hola, Nayibe».

Ángel, tercero e hijo menor de la familia Atala-Medina, se percató de inmediato, por su despiste, que debía ser aquel el moncadista que Nayibe (nombre realmente correspondiente a su hermana mayor) había coordinado con sus padres para protegerlo de la feroz cacería, sostenida aún contra los asaltantes por sicarios del régimen dictatorial de Fulgencio Batista.

Integrante del grupo de 28 artemiseños de la Generación del Centenario, a quienes aglutinara Fidel para la heroica gesta del 26 de Julio, Mario Lazo Pérez está entre quienes atacan la Posta 3. Al ordenarse luego la retirada, regresa con el líder a la Granjita Siboney, donde forma parte de los 19 que lo siguen para continuar la lucha en las montañas.

Herido de un tiro accidental en una axila, por el sangramiento se ve obligado a volver a la ciudad junto a otros compañeros también impedidos, y tras los contactos con gente revolucionaria, es protegido en varios lugares hasta llegar al domicilio donde prácticamente se convertiría en un santiaguero más.

A la vuelta de los años, Ángel recuerda la mañana siguiente en que lo llevó a una barbería. Días después pasa al cuidado de Nayibe, en Santa Rita No. 205 (altos), entre Corona y Santo Tomás; morada en la cual permanecería hasta decretada la amnistía de los juzgados en la Causa 37 por los sucesos del Moncada.

«Fueron alrededor de 20 meses –relata– integrado como uno más en la familia con el nombre de Mariano Arce Medina, según la inscripción que le conseguimos. Así jugábamos pelota, iba con el grupo al cine y trabajaba por gestiones de mi hermana en la instalación de una unidad de la planta eléctrica que luego llevaría el nombre del luchador clandestino Héctor Pavón.

«Debe destacarse que siempre estuvo al tanto de la suerte de sus compañeros del Moncada, durante el juicio y después de conducidos a la prisión de Isla de Pinos. Igual le preocupó aquellos que como él permanecieron ocultos en la ciudad, mantenían contacto directo, se reunían en secreto y hasta tuvieron viajes como enlace a La Habana.

«En lo personal se dio a querer mucho, era una persona especial. Hablaba con pasión de los santiagueros, pero él era uno más, pues hacía bromas, le gustaba cocinar y hacer dulces en la casa, donde siempre fue muy dispuesto a cooperar en todo. Por eso nadie del barrio ni del trabajo sospechó de su verdadera identidad».

Tras la amnistía en mayo de 1955, Mario se instala en la capital. Es visitado en una ocasión por los Atala-Medina, a los cuales vuelve a agradecer la cooperación y confía su quehacer en el Movimiento Revolucionario 26 de Julio, hasta la victoria definitiva. Cuando pensaban lo difícil que entonces sería volver a verlo, se aparece un día en el hogar ya familiar.

«Había quedado una relación muy estrecha con mi hermana Nayibe –enfatiza Ángel–, y viene a llevársela a La Habana, donde se casan el 8 de marzo de 1959.

«La unión le dio dos hijos y selló también, definitivamente, su relación de vida con Santiago, pues muchas veces regresó y visitó a los demás que aquí lo protegieron».

COMENTAR

Responder comentario