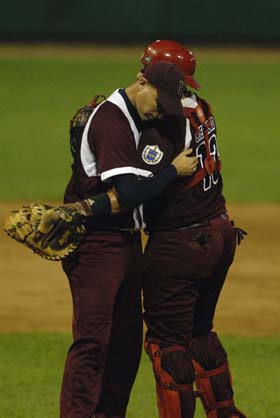

Sin esconder las lágrimas

ALFONSO NACIANCENO

Era mucho más que un desafío de béisbol. Era la noche de

Yulieski González. Desconcertante para sus oponentes; inspirador de sus

compañeros. Acompasado, imperturbable, así avanzó de principio a fin. No

perdió el tino ni en aquel instante final de la novena entrada, cuando agitó

sus brazos cual encendida arenga a pesar de que aquel error, casi en el

momento de la celebración, difuminaba su sueño. Después lloró, quién sabe con cuánto desconsuelo. La noche

trocó su rumbo. Peloteros y aficionados así lo sintieron; simpatizantes del

Habana y también los de Villa Clara. Yulieski se abrazó a los suyos, sin

esconder sus lágrimas de pura vergüenza deportiva. 4 de junio de 2009 |

||

|

Redacción

Deportiva y Equipo de Ediciones Digitales del Periódico Granma; Estadísticas: CINID del

INDER |

||

Eran

tantas ilusiones apretadas en un haz. Dejar su impronta en el primer título

del Habana; reciprocar con el éxito la confianza depositada en él por la

dirección del equipo; completar —algo inusual en el béisbol moderno— las

nueve entradas al son de una docena de ponchados. Era, en fin, saberse útil.

Eran

tantas ilusiones apretadas en un haz. Dejar su impronta en el primer título

del Habana; reciprocar con el éxito la confianza depositada en él por la

dirección del equipo; completar —algo inusual en el béisbol moderno— las

nueve entradas al son de una docena de ponchados. Era, en fin, saberse útil.